1941年6月22日凌晨3点涨8配资,苏德边境突然响起密集的炮声。

300多万德军分成三个集团军群,带着5000辆坦克和7000门火炮,像一把锋利的尖刀刺向苏联腹地。

这一天,距离《苏德互不侵犯条约》签订还不到两年, 两个曾经举杯言欢的国家,瞬间陷入你死我活的血战。

希特勒疯了吗? 当时德国在西线还没彻底打垮英国,跨海登陆的“海狮计划”刚受挫,为什么要冒两线作战的风险?

其实答案藏在苏联那些年的动作里—— 斯大林在德国背后的一系列操作,早就把希特勒逼到了必须动手的绝境。

展开剩余91%宿命冲突

纳粹和苏联的关系,从一开始就带着浓浓的算计。

希特勒在《我的奋斗》里写得明白:“要为德国民族夺取东方的生存空间,那里的土地应该属于优等民族。”

希特勒在《我的奋斗》里写得明白:“要为德国民族夺取东方的生存空间,那里的土地应该属于优等民族。”

这“东方”指的就是苏联。而斯大林也有自己的小算盘, 他想借着德国和西欧互斗的机会,在东欧抢块安全的缓冲区。

斯大林

1939年8月,《苏德互不侵犯条约》签订时,两人私下划了条线: 波兰东部归苏联,西部归德国,波罗的海三国也算苏联的势力范围。

这哪是什么和平协议,分明是 两个饿狼暂时商定分食猎物的时间表。

斯大林的胃口比希特勒想的大得多。 1939年9月,德军刚打进波兰,苏联就出兵占领了波兰东部,把国界往西推了200多公里。

紧接着,1940年春夏,苏联又用武力控制了立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三个波罗的海国家,还逼着罗马尼亚让出了比萨拉比亚地区。

这些操作让希特勒坐不住了——苏联的势力范围已经摸到了罗马尼亚边境,而那里有德国最宝贝的东西: 普洛耶什蒂油田。

石油是德国的命门。1940年涨8配资,德国一年只能产466万吨石油,连坦克和飞机的日常消耗都不够, 70%的石油得靠进口。

其中罗马尼亚的普洛耶什蒂油田贡献最大,每年能给德国送400多万吨, 占了进口量的一大半。

可苏联占领比萨拉比亚后,等于把枪口顶到了油田的脑门上—— 从那里到普洛耶什蒂,直线距离不到180公里,苏军的轰炸机一个小时就能飞到。

更让希特勒憋屈的是,苏联还掐着石油运输的脖子。

多瑙河是罗马尼亚石油运到德国的主要通道,苏联控制比萨拉比亚后,在多瑙河下游设了检查站,动不动就以“检查走私”为由扣船。

德国没办法, 只能改走铁路,运输成本一下子涨了三成,本来就紧张的石油供应更捉襟见肘。

1940年6月,法国刚投降,苏联又派军队进驻了多瑙河和普鲁特河的交汇处,那里离普洛耶什蒂油田只有100多公里。

希特勒收到情报时,怎么能不气不急? 斯大林这是想卡死德国。

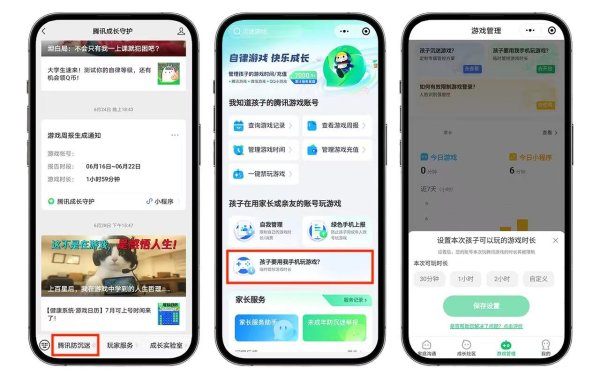

苏联的动作还不止这些。1940年11月,莫洛托夫带着斯大林的要求去柏林谈判,口气大得惊人。

莫洛托夫对德国进行国事访问

苏联要在保加利亚建军事基地,还要控制达达尼尔海峡,甚至想把波斯湾(也就是现在的中东)划入自己的势力范围。

这些要求像针一样扎在希特勒心上—— 保加利亚是德国的盟友,达达尼尔海峡是地中海的门户,波斯湾更是未来石油的富矿。

希特勒后来对亲信表示:斯大林根本不是要合作, 他是想等我们和英国两败俱伤,再过来摘桃子。

误判

其实这时候, 希特勒已经在偷偷准备对苏作战了,但他心里还有个疙瘩: 苏联的军事实力到底怎么样?

这个疑问,被1939年的苏芬战争解开了。那年冬天,苏联派了百万大军进攻芬兰,本想速战速决, 结果被芬兰的“曼纳海姆防线”挡了四个月。

芬兰军队用滑雪板机动,带着反坦克炮在森林里打游击,把苏军的坦克集群耍得团团转。

最后苏联虽然占了点土地,却付出了38万人伤亡的代价,而芬兰总共才33万军队。

西方媒体把这场仗叫做 “大象被蚂蚁绊倒”,希特勒看了更得意。德军情报部门分析: 苏军战术落后,指挥混乱,连芬兰的小股部队都挡不住,真打起来肯定不堪一击。

更重要的是, 苏联1937年开始的大清洗,把军队高层几乎换了个遍——5个元帅杀了3个,15个集团军司令杀了13个,剩下的军官要么是新人,要么吓得不敢做主。

冬季战争里,苏军前线指挥官连基本的步坦协同都搞不明白,坦克部队冲进森林里找不到步兵掩护,成了芬兰反坦克炮的活靶子。

希特勒觉得机会来了。1940年12月,他批准了“巴巴罗萨计划”,打算1941年夏天动手。

为了迷惑苏联,德军玩起了障眼法:在英吉利海峡沿岸摆了很多假坦克和飞机,还让报纸天天报道“海狮计划准备就绪”,看起来像是要接着打英国。

暗地里,300多万军队和大量装备悄悄运到了苏德边境,铁路每天都在加班加点,光是弹药就堆了近百万吨。

可斯大林这边,却把情报当成了耳边风。1941年春天,苏联的间谍从德国发回了十几份情报,都说德军要进攻,甚至连进攻时间都猜得差不多。

可斯大林不信, 他觉得这是英国故意挑拨,想让苏德开战。他给边境部队下了死命令: 不许主动挑衅,就算德军越界也不能开枪,免得给他们借口。

德国军队

有个边防团长发现对面德军在架浮桥,赶紧向上汇报,结果被训斥“大惊小怪”。

1941年6月22日那天,悲剧终于发生。凌晨3点多,德军的轰炸机群黑压压地出现在苏联机场上空,停在地面的苏军飞机来不及起飞就被炸成了废铁。

边境的电话线和电台也被干扰,很多部队联系不上指挥部,只能各自为战。 德军的坦克集群像潮水一样冲过边境,第一天就推进了50多公里。

斯大林接到消息时,愣了很久才下达应对策略。

战争初期的场面惨不忍睹。苏军西部军区的部队几乎被打懵了,有的师早上刚集合,下午就被德军包围。

明斯克战役里,30万苏军被围,最后只有几万人突围。到7月底,德军已经打到斯摩棱斯克,离莫斯科只剩400公里,路上到处是被丢弃的苏军装备。

希特勒在柏林得意地宣布:三个月内,他们就能在莫斯科阅兵!

可希特勒算错了两样东西: 苏联的国土面积和战争潜力。苏联太大了,德军推进得越快,补给线拉得越长。

到了10月,秋雨把土路变成了泥潭,坦克陷在里面动弹不得,后勤卡车一天只能走几十公里。而 苏联这边,虽然开始损失惨重,但很快缓过神来。

斯大林把工厂往东迁,乌拉尔山区的军工厂开足马力,T-34坦克像下饺子一样出厂——这种坦克装甲厚、火力强,德军的3号坦克根本不是对手。

更重要的是,苏联人拿出了玩命的劲头。莫斯科保卫战中,市民们扛着铁锹挖战壕,妇女和孩子都上了前线送弹药。

1941年冬天来得特别早,零下30度的严寒冻坏了德军的装备,很多士兵连棉衣都没有,而苏军穿着厚厚的冬装,在雪地里打游击。

希特勒原以为能速战速决,没想到陷入了持久战的泥潭。

这场战争最后变成了消耗战。德国虽然占领了苏联西部的大片土地,却始终打不垮苏联的抵抗。

1943年的斯大林格勒战役, 双方伤亡超过200万,德军精锐损失惨重,从此由攻转守。

而美国通过《租借法案》给苏联送来了大量物资——从卡车到罐头,从飞机到炮弹,光是吉普车就送了40多万辆, 帮苏联解决了运输难题。

终局

回看这场战争的起点, 与其说是希特勒的野心膨胀,不如说是苏德两国在地缘博弈中一步步走向决裂。

苏联想靠扩张求安全,却把德国逼到了资源绝境;希特勒想靠闪电战抢地盘,却低估了苏联的韧性。

1945年5月,苏军攻克柏林时,那些曾经在边境线上对峙的士兵,或许谁也没想到, 这场由算计和误判引发的战争,最终会让数千万人付出生命的代价。

历史有时候就是这么讽刺: 两个都想靠拳头说话的国家,最后都被战争拖得筋疲力尽。

而那些藏在条约背后的算计、地图上的红线、仓库里的石油,终究成了埋葬千万生命的坟墓。

发布于:广东省亿策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。